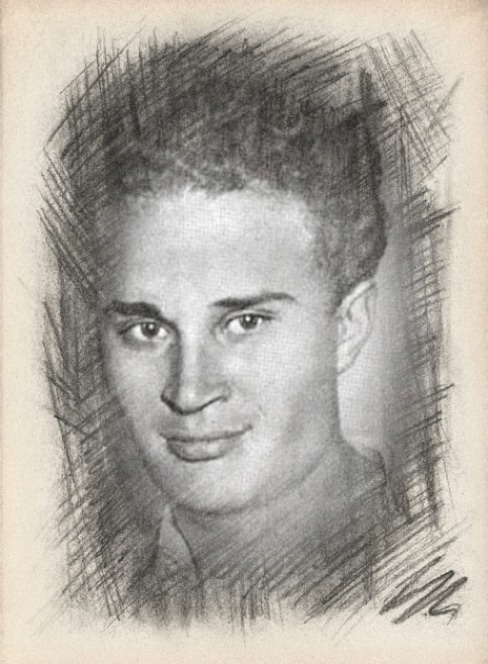

Елена Семёнова. Павел Васильев. Отрок златокудрый

После расправы над Алексеем Ганиным молох уже не останавливался. Менее чем через год в гостинице «Англитер» был убит Сергей Есенин, которого сатанинские ловчие уже давно гнали, как лесного зверя, расставляя засады…

Через два года после его гибели в Москве появился ещё один златокудрый отрок, выходец из семиреченских казаков, юноша-поэт, почитающий Сергея Александровича «князем песни русския», своим заочным учителем, преклоняющийся перед его гением и посвятивший его памяти пронзительные горькие строки: «Я ненавижу сговор собачий,/ Торг вокруг головы певца!».

Поэта звали Павел Николаевич Васильев…

Он родился 5 января 1910 года в Зайсане. Его отец, Николай Корнилович, сын пильщика и прачки, закончил Семипалатинскую учительскую семинарию и преподавал в приходской школе. Мать, Глафира Матвеевна Ржанникова происходила из крестьян Красноуфимского уезда Пермской губернии. Обладая редким музыкальным талантом, она играла на многих инструментах, и музыка, русская песня с рождения питали душу будущего поэта. Мать приучала детей к чтению, и Павел уже в десятилетнем возрасте стал не только читать, но и сочинять собственные стихи. Большое влияние на формирование поэтической личности мальчика оказали его бабка по отцу, Мария Федоровна, и дед, Корнила Ильич. Неграмотные, они обладали редким даром сочинять и рассказывать сказки, и, во многом, им был обязан Павел знанием русского фольклора, впоследствии ставшего одной из ключевых сил, питавших его творчество.

Глазами рыбьими поверья

Еще глядит страна моя,

Красны и свежи рыбьи перья,

Не гаснет рыбья чешуя.

И в гнущихся к воде ракитах

Ликует голос травяной -

То трубами полков разбитых,

То балалаечной струной.

Я верю - не безноги ели,

Дорога с облаком сошлась,

И живы чудища доселе -

И птица-гусь и рыба-язь.

«В стихах Васильева сочетаются фольклорные мотивы старой России с открытым, лишённым штампов языком революции и СССР, - писал литературовед Вольфганг Козак. - Выросший в Казахстане среди прииртышских казачьих станиц, основанных потомками новгородских ушкуйников, ходивших на Обь ещё в XIV веке, будущий поэт с детства впитал две великие культуры — древнерусскую и казахскую, что позволило ему стать своеобразным мостом между противоположностями — Востоком и Западом, Европой и Азией. Поэзия Васильева исполнена самобытной образной силы. Сказочные элементы сочетаются в ней с историческими картинами из жизни казачества и с революционной современностью. Сильные личности, мощные звери, жестокие события и многоцветные степные ландшафты — всё это смешивается и выливается у него в экспрессивные, стремительные сцены в стихах с переменным ритмом».

Провинциальное учительство было большой духовной силой старой России. Учителя не только пестовали детей, но просвещали население, знакомя его с литературой и музыкой, ставя спектакли и по мере сил стараясь отвечать на животрепещущие вопросы жизни общественной. Такова была среда, в которой рос будущий поэт. В неоконченной автобиографической поэме он так вспоминал о своём детстве:

1

Широк и красен галочий закат.

Вчера был дождь. В окоченевших кадках,

Томясь, ночует черная вода,

По водосточным трубам ночь подряд

Рыдания теснились. Ветром сладким

До горечи пропахла лебеда.

О, кудри царские по палисадам,

Как перенесть я расставанье смог?..

Вновь голубей под крышей воркованье...

Вот родина! Она почти что рядом.

Остановлюсь. Перешагну порог.

И побоюсь произнести признанье.

Так вот где начиналась жизнь моя!

Здесь канареечные половицы

Поют легонько, рыщет свет лампад,

В углах подвешен. Книга «Жития

Святых», псалмы. И пологи из ситца.

Так вот где жил я двадцать лет назад!

Вот так, лишь только выйдешь на крыльцо,

Спокойный ветер хлынет от завозен, -

Тяжелый запах сбруи и пшениц...

О, весен шум и осени винцо!

Был здесь январь, как горностай, морозен,

А лето жарче и красней лисиц.

В загоне кони, ржущие из мглы...

Так вот она, мальчишества берлога -

Вот колыбель сумятицы моей!

Здесь может, даже удочки целы,

Пойти сыскать, подправить их немного

И на обрыв опять ловить язей.

Зачем мне нужно возвращать назад

Менял ладони, пестрые базары,

Иль впрямь я ждал с томленьем каждый год:

Когда же мимо юбки прошумят

Великомученицы Варвары

И солнце именинное взойдет?..

Ведя под ручку шумных жен своих,

Сходились молчаливые соседи,

И солнце смех раздаривало свой,

Остановясь на рожах их тупых,

На сапогах, на самоварной меди...

Неужто это правило душой?

А именины шли своим путем,

Царевной-нельмой, рюмками вишневки.

Тряслись на пестрых дугах бубенцы,

Чуть вздрагивал набухшим чревом дом,

И кажется теперь мне: по дешевке

Скупили нас тогда за леденцы.

В загонах кони, ржущие из мглы...

А на полтинах решки и орлы,

На бабьих пальцах кольца золотые,

И косы именинницы белы.

И славил я порукой кабалы

Варвары Федоровны волосы седые!

2

Не матери родят нас - дом родит.

Трещит в крестцах, и горестно рожденье

В печном дыму и лепете огня.

Дом в ноздри дышит нам, не торопясь растит,

И вслед ему мы повторяем мненье

О мире, о значенье бытия.

Здесь первая пугливая звезда

Глядит в окно к нам, первый гром грохочет.

Дед учит нас припрятать про запас.

Дом пестует, спокойный, как всегда.

И если глух, то слушать слез не хочет,

Ласкает ветвью, розгой лупит нас.

И все ж мы помним бисеры зимы,

Апрель в ручьях, ворон одежду вдовью,

И сеновалы, и собак цепных,

И улицы, где повстречались мы

С непонятою до сих пор любовью, -

Как ни крути, не позабудем их!

Нас мучило, нас любопытство жгло.

Мы начинали бредить ставкой крупной,

Мы в каждую заглядывали щель.

А мир глядел в оконное стекло,

Насмешливый, огромный, недоступный,

И звал бежать за тридевять земель.

Но дом вручил на счастье нам аршин,

И, помышляя о причудах странствий,

Мы знали измеренья простоту,

Поверив в блеск колесных круглых шин,

И медленно знакомились с пространством,

От дома удаляясь на версту, -

Не более. Что вспоминаешь ты,

Сосед мой хмурый? Может быть, подвалы,

В которых жил отец твой за гроши

На городских окраинах, кресты

Кладбищ для бедных, и зловонье свалок,

И яркий пряник в праздник - для души?

Два первых ребёнка Васильевых, Владимир и Нина, умерли в младенчестве, и, боясь за судьбу Павла, семья в 1911 году переехала в Павлодар, где Николай Корнилович стал преподавать на педагогических курсах.

Образ жизни семьи сложился кочевым из-за постоянных перемен места службы отца. Павлодар сменила станица Сандыктавская, затем Атбасар, Петропавловск, где Павел поступил в первый класс, наконец - в 1919 году — Омск, где Николай Корнилович был мобилизован в армию Колчака.

Под командирами на месте

Крутились лошади волчком,

И в глушь березовых предместий

Автомобиль прошел бочком.

Война гражданская в разгаре,

И в городе нежданный гам, -

Бьют пулеметы на базаре

По пестрым бабам и горшкам.

Красноармейцы меж домами

Бегут и целятся с колен;

Тяжелыми гудя крылами,

Сдалась большая пушка в плен.

Ее, как в ад, за рыло тянут,

Но пушка пятится назад,

А в это время листья вянут

В саду, похожем на закат.

На сеновале под тулупом

Харчевник с пулей в глотке спит,

В его харчевне пар над супом

Тяжелым облаком висит.

И вот солдаты с котелками

В харчевню валятся, как снег,

И пьют веселыми глотками

Похлебку эту у телег.

Войне гражданской не обуза -

И лошадь мертвая в траве,

И рыхлое мясцо арбуза,

И кровь на рваном рукаве.

И кто-то уж пошел шататься

По улицам и под хмельком,

Успела девка пошептаться

Под бричкой с рослым латышом.

И гармонист из сил последних

Поет во весь зубастый рот,

И двух в пальто в овраг соседний

Конвой расстреливать ведет.

Лишь в конце 1920 года Васильевы вернулись в Павлодар, где поселились у родителей Глафиры Матвеевны. Павел учился в семилетней школе, находящейся в ведении Управления водного транспорта, которой заведовал его отец, затем — в школе II ступени.

Мальчик неплохо учился по всем предметам, кроме математики, много читал и многое воспринял от учителей и знакомых отца. Учитель литературы Котенко, учитель рисования, художник, высланный из Москвы и знавший самого Репина, Батурин дали ему не рядовое представление о мире. Живая природа постигалась через деда Корнилу, бравшего внука на рыбалку с ночёвкой у костра и в дальние походы в пойму Иртыша за ягодой.

Корнила Ильич, ты мне сказки баял,

Служилый да ладный - вон ты каков!

Кружилась за окнами ночь, рябая

От звезд, сирени и светляков.

Тогда как подкошенная с разлета

В окно ударялась летучая мышь,

Настоянной кровью взбухло болото,

Сопя и всасывая камыш.

В тяжелом ковше не тонул, а плавал

Расплавленных свеч заколдованный воск,

Тогда начиналась твоя забава -

Лягушачьи песни и переплеск.

Недобрым огнем разжигались поверья,

Под мох забиваясь, шипя под золой,

И песни летали, как белые перья,

Как пух одуванчиков над землей!

Корнила Ильич, бородатый дедко,

Я помню, как в пасмурные вечера

Лицо загудевшею синею сеткой

Тебе заволакивала мошкара.

Ножовый цвет бархата, незабудки,

Да в темную сырь смоляной запал, -

Ходил ты к реке и играл на дудке,

А я подсвистывал и подпевал.

Таким ты остался. Хмурый да ярый.

Еще неуступчивый в стык, на слом,

Рыжеголовый, с дудкою старой.

Весну проводящий сквозь бурелом.

Весна проходила речонки бродом,

За пестрым телком, распустив волоса,

И петухи по соседним зародам

Сверяли простуженные голоса.

Она проходила куда попало

По метам твоим. И наугад

Из рукава по воде пускала

Белых гусынь и желтых утят.

Вот так радость зверью и деду!

Корнила Ильич, здесь трава и плес,

Давай окончим нашу беседу

У мельничных вызеленных колес.

Я рядом с тобою в осоку лягу

В упор трясинному зыбуну.

Со дна водяным поднялась коряга,

И щука нацеливается на луну.

Теперь бы время сказкой потешить

Про злую любовь, про лесную жизнь.

Четыре пня, как четыре леших,

Сидят у берега, подпершись.

Корнила Ильич, по старой излуке

Круги расходятся от пузырей,

И я, распластав, словно крылья, руки,

Встречаю молодость на заре.

Я молодость слышу в птичьем крике,

В цветенье и гаме твоих болот,

В горячем броженье свежей брусники.

В сосне, зашатавшейся от непогод.

Крест не в крест, земля - не перина,

Как звезды, осыпались светляки, -

Из гроба не встанешь, и с глаз совиных

Не снимешь стертые пятаки.

И лучший удел - что в забытой яме,

Накрытой древнею сединой,

Отыщет тебя молодыми когтями

Обугленный дуб, шелестящий листвой.

Он череп развалит, он высосет соки,

Чтоб снова заставить их жить и петь,

Чтоб встать над тобою крутым и высоким,

Корой обрастать и ветвям зеленеть!

В четырнадцать лет Павел путешествовал на пароходе по Иртышу до Зайсана. В поездке он вёл дневник, в который записывал впечатления, перемежающиеся с ещё незрелыми стихами.

После крупной размолвки с Николаем Корниловичем, воспитывавшим детей в большой строгости, пятнадцатилетний Павел, едва успевший закончить школу, сбежал из дома и в июне 1926 года добрался до Владивостока, где начинающего поэта заметил оказавшийся там в командировке Рюрик Ивнев, который помог Павлу с публикацией в местной газете и организовал его первое публичное выступление. «Нет, понял я, не умрет русская удаль, русская стать, русская храбрость слова, за Сергеем Есениным, - вспоминал впоследствии Ивнев. - Павел идет, Павел пришел, невероятно талантливый, чуть на него похожий, только резче, объемнее, размашистее - от моря до моря!»

Во Владивостоке Васильев несколько месяцев проучился в Дальневосточном университете на японском отделении факультета восточных языков. Однако, его всё больше увлекала литература. Он много и разносторонне читал. Вдова поэта, Елена Александровна, вспоминала: «Любимым писателем Павла был, пожалуй, Достоевский. Помню, однажды, я вошла в комнату, перед Павлом лежала книга, а на глазах его были слезы. Как бы незаметно, я запомнила страницу, а потом прочла. Это было место из «Идиота» — встреча в Швейцарии Мышкина с девушкой Мэри. Да, пожалуй, это был самый любимый писатель, ну, конечно, наши классики, как в прозе, так и в поэзии». В одном из частных писем Елена Александровна рассказывала, как вместе с мужем в 30-х годах была в Семипалатинске, где очень хотелось побывать в домике писателя: «Улица имени Достоевского существовала, но никто из жителей нам не мог указать домика, пока один пожилой человек не подвел нас к нему. Не знаю, как сейчас, но тогда на нем не существовало мемориальной доски. На нас он произвел самое тяжелое впечатление. Полутораэтажное здание, если только его можно назвать зданием, выходило окнами на улицу. Вышли во двор. На второй этаж вела деревянная полусгнившая лестница, из-за которой, оскалив пасть и громко лая, выскочил на нас огромный пес. Из открытых дверей квартиры во весь голос орало радио на казахском языке. На лай пса в дверях появилась хозяйка-казашка. Павел попросил разрешения осмотреть квартиру. Она как-то недоверчиво посмотрела на нас, а потом пригласила войти и вдруг спросила: «А что этот дом будут сносить?». Павел объяснил, что здесь жил великий писатель и нам хотелось бы осмотреть это жилище. Она покачала головой и сказала: «Не знаю, милый, когда мы сюда переехали, тут уже никто не жил». Грустно и обидно. Я не знаю, бывали ли Вы в Семипалатинске и в этом доме, но на меня произвела тяжелое впечатление первая комната или, вернее, передняя. Я уверена, что для квартиры Алены Ивановны в «Преступлении и наказании» Достоевским была описана именно эта комната, с теми же вделанным в стены скамьями, маленьким окошечком и дверью с левой стороны в другую комнату. Я так ясно все это вижу».

Из Владивостока Васильев отправился в Москву. На прощание он посвятил Рюрику Ивневу стихотворение:

Прощай, прощай, - прости, Владивосток,

Прощай, мой друг, задумчивый и нежный...

Вот кинут я, как сорванный листок,

В простор полей, овеянных и снежных.

Я не хочу на прожитое выть, -

Не жду зарю совсем, совсем иную,

Я не склоню мятежной головы

И даром не отдам льняную!

Прощай, мой друг! Еще последний взгляд.

Туман тревожно мысли перепутал.

В окно мелькают белые поля,

В уме мелькают смятые минуты...

Ивнев ответил ему пророческим напутствием:

Пустым похвалам ты не верь!

Ах, труден, труден путь поэта.

В окно открытое и дверь

Льет воздух - лекарь всех поэтов

Ушаты солнечного света.

В глаза веселые смотрю.

Ах, все течет на этом свете!

С таким же чувством я зарю

И блеск Есенина отметил.

Льняную голову храни,

Ее не отдавай ты даром,

Вот и тебя земные дни

Уже приветствуют пожаром!

По пути в столицу Павел останавливался в Хабаровске, Новосибирске, Омске, где участвовал в литературных собраниях и печатался в местной периодике. В Новосибирске его тепло встретил редактор «Сибирских огней» Владимир Зазубрин, фактически открывший поэту путь в литературу.

В Москве по направлению Всероссийского Союза писателей Павел поступил на литературное отделение рабфака искусств им. А.В. Луначарского. В эту пору он обратился к трагическим событиям расстрела Царской Семьи. В коридоре рабфака было вывешено извещение о конкурсе на лучшее сочинение к юбилею Октябрьской революции. Конкурс проводил РАПП. Васильев решил принять участие и за три дня написал очерк «Как расстреливали царскую семью (из рассказа чекиста)»:

«Царскую семью под усиленной охраной привели в подвал… ипатьевского дома, где мы, чекисты, уже их ждали. Мы заранее знали, кто из нас какую царскую персону будет расстреливать. Я должен был покончить царицу.

Расстреливать врагов революции было для меня делом привычным: дуло пистолета к затылку – и зови митькой. Только на этот раз дело пошло по-другому. Вертает, сука, свою башку туды-сюды, никак не желает подставить затылок. Отпрянул я тогда от нее и пальнул ей по животу и грудям…»

Заканчивался очерк следующим образом:

«В конце своего рассказа считаю нужным вставить следующее. Не знаю, как братва, а что касается меня лично, то после того дела у меня начался запой. Тянется запой пять, семь дней, и все это время перед глазами одна картина: подвал, царица вся в кровище, лукаво смеется, пальцем мне грозит, а палец слабенький, как бы детский…

… Приезжает «скорая», меня везут в психичку, там моей головы касается этот же слабенький детский палец, я слышу знакомый радостный смех: «Горячка… Горячка…»

Господь, за что ты мне дал такие муки.

Записал со слов чекиста П. Васильев».

Чекист, от лица которого велось повествование, был, разумеется, персонажем вымышленным, и эта фигура вызвала большое возмущение рапповцев, охарактеризовавших автора очерка, как «очернителя всего ОГПУ», который представил чекиста «пьяницей, убийцей и раскаявшимся грешником». После этой истории Васильев был отчислен с рабфака и вернулся к родителям в Омск, наконец, примирившись с отцом.

Однако же, в отчем доме поэт, склонный к странствованиям, долго не задержался. В августе он со своим другом Титовым отправился в путешествие по Сибири и Дальнему Востоку.

Сибирь!

Все ненасытнее и злей

Кедровой шкурой дебрей обрастая,

Ты бережешь

В трущобной мгле своей

Задымленную проседь соболей

И горный снег

Бесценных горностаев.

Под облаками пенятся костры...

И вперерез тяжелому прибою,

Взрывая воду,

Плещут осетры,

Толпясь над самой

Обскою губою.

Сибирь, когда ты на путях иных

Встаешь, звеня,

В невиданном расцвете,

Мы на просторах

Вздыбленных твоих

Берем ружье и опускаем сети.

И город твой, наряженный в бетон,

Поднявшись сквозь урманы и болота.

Сзывает вновь

К себе со всех сторон

От промыслов работников охоты.

Следя пути по перелетам птиц.

По голубым проталинам туманов

Несут тунгусы от лесных границ

Мех барсуков и рыжий мех лисиц.

Прокушенный оскаленным капканом.

Крутая Обь и вспененный Иртыш

Скрестили крепко

Взбухнувшие жилы,

И, раздвигая лодками камыш,

Спешат на съезд

От промысловых крыш

Нахмуренные старожилы...

И на призыв знакомый горячей

Страна охоты

Мужественно встала

От казахстанских выжженных степей

До берегов кудлатого Байкала.

Сибирь, Сибирь!

Ты затаилась злей,

Кедровой шкурой дебрей обрастая,

Но для республики

Найдем во мгле твоей

Задымленную проседь соболей

И горный снег

Бесценных горностаев!..

Друзья работали культмассовиками, охотниками, матросами, старателями на золотых приисках на Селемдже, о чём Васильев рассказал в книгах очерков «В золотой разведке» и «Люди в тайге», много печатались, часто подписываясь псевдонимами «Павел Китаев» и «Николай Ханов», по возвращении с приисков в Хабаровск вели богемный образ жизни, вызвав осуждающие отклики в прессе, после появления которых Павел уехал во Владивосток, где публиковал очерки в газете «Красное знамя».

Осенью 1929 года поэт снова приехал в Москву и поступил на Высшие литературные курсы. Его стихи стали публиковаться в «Известиях», «Литературной газете», «Новом мире», «Огоньке» и других популярных периодических изданиях. Через год он женился на Галине Анучиной, с которой познакомился ещё в Омске. Семнадцатилетняя девушка была покорена его стихами.

К сожалению, брак этот не был счастливым. Совместная московская жизнь, полная бытовых неурядиц и переживаний, не продлилась и двух лет: уже в 1932 году Павел отвёз свою беременную жену обратно в Омск. Семья распалась, но именно это обстоятельство позже спасло и Галину, и единственную дочь Васильева Наталью от его участи.

Этот краткий брак обогатил творчество Павла замечательными по своей самобытности и лирическому чувству посвящениями жене, написанными всё в том же 32-м году:

***

Так мы идем с тобой и балагурим.

Любимая! Легка твоя рука!

С покатых крыш церквей, казарм и тюрем

Слетают голуби и облака.

Они теперь шумят над каждым домом,

И воздух весь черемухой пропах.

Вновь старый Омск нам кажется знакомым,

Как старый друг, оставленный в степях.

Сквозь свет и свежесть улиц этих длинных

Былого стертых не ищи следов, -

Нас встретит благовестью листьев тополиных

Окраинная троица садов.

Закат плывет в повечеревших водах,

И самой лучшей из моих находок

Не ты ль была? Тебя ли я нашел,

Как звонкую подкову на дороге,

Поруку счастья? Грохотали дроги,

Устали звезды говорить о боге,

И девушки играли в волейбол.

***

И имя твое, словно старая песня.

Приходит ко мне. Кто его запретит?

Кто его перескажет? Мне скучно и тесно

В этом мире уютном, где тщетно горит

В керосиновых лампах огонь Прометея -

Опаленными перьями фитилей...

Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!

У меня ли на сердце пустая затея,

У меня ли на сердце полынь да песок,

Да охрипшие ветры!

Послушай, подруга,

Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,

Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть, с юга.

Выпускай же на волю своих лебедей, -

Красно солнышко падает в синее море

И -

за пазухой прячется ножик-злодей,

И -

голодной собакой шатается горе...

Если все, как раскрытые карты, я сам

На сегодня поверю - сквозь вихри разбега,

Рассыпаясь, летят по твоим волосам

Вифлеемские звезды российского снега.

Песня

В черном небе волчья проседь,

И пошел буран в бега,

Будто кто с размаху косит

И в стога гребет снега.

На косых путях мороза

Ни огней, ни дыму нет,

Только там, где шла береза,

Остывает тонкий след.

Шла береза льда напиться,

Гнула белое плечо.

У тебя ж огонь еще:

В темном золоте светлица,

Синий свет в сенях толпится,

Дышат шубы горячо.

Отвори пошире двери,

Синий свет впусти к себе,

Чтобы он павлиньи перья

Расстелил по всей избе,

Чтобы был тот свет угарен,

Чтоб в окно, скуласт и смел,

В иглах сосен вместо стрел,

Волчий месяц, как татарин,

Губы вытянув, смотрел.

Сквозь казацкое ненастье

Я брожу в твоих местах.

Почему постель в цветах,

Белый лебедь в головах?

Почему ты снишься, Настя,

В лентах, в серьгах, в кружевах?

Неужель пропащей ночью

Ждешь, что снова у ворот

Потихоньку захохочут

Бубенцы и конь заржет?

Ты свои глаза открой-ка -

Друга видишь неужель?

Заворачивает тройки

От твоих ворот метель.

Ты спознай, что твой соколик

Сбился где-нибудь в пути.

Не ему во тьме собольей

Губы теплые найти!

Не ему по вехам старым

Отыскать заветный путь,

В хуторах под Павлодаром

Колдовским дышать угаром

И в твоих глазах тонуть!

***

Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала,

Дай мне руку, а я поцелую ее.

Ой, да как бы из рук дорогих не упало

Домотканое счастье твое!

Я тебя забывал столько раз, дорогая,

Забывал на минуту, на лето, на век, -

Задыхаясь, ко мне приходила другая,

И с волос ее падали гребни и снег.

В это время в дому, что соседям на зависть,

На лебяжьих, на брачных перинах тепла,

Неподвижно в зеленую темень уставясь,

Ты, наверно, меня понапрасну ждала.

И когда я душил ее руки, как шеи

Двух больших лебедей, ты шептала: «А я?»

Может быть, потому я и хмурился злее

С каждым разом, что слышал, как билась твоя

Одинокая кровь под сорочкой нагретой,

Как молчала обида в глазах у тебя.

Ничего, дорогая! Я баловал с этой,

Ни на каплю, нисколько ее не любя.

***

Не добраться к тебе! На чужом берегу

Я останусь один, чтобы песня окрепла,

Все равно в этом гиблом, пропащем снегу

Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом.

Я над теплой губой обозначу пушок,

Горсти снега оставлю в прическе - и все же

Ты похожею будешь на дальний дымок,

На старинные песни, на счастье похожа!

Но вернуть я тебя ни за что не хочу,

Потому что подвластен дремучему краю,

Мне другие забавы и сны по плечу,

Я на Север дорогу себе выбираю!

Деревянная щука, карась жестяной

И резное окно в ожерелье стерляжьем,

Царство рыбы и птицы! Ты будешь со мной!

Мы любви не споем и признаний не скажем.

Звонким пухом и синим огнем селезней,

Чешуей, чешуей обрастай по колено,

Чтоб глазок петушиный казался красней

И над рыбьими перьями ширилась пена.

Позабыть до того, чтобы голос грудной,

Твой любимейший голос - не доносило,

Чтоб огнями и тьмою, и рыжей волной

Позади, за кормой убегала Россия.

К этому же богатому на творческие удачи году относится одно из самых значительных стихотворений Васильева «Сердце», спаявшее в себе личный исповедальный и гражданский мотивы:

Мне нравится деревьев стать,

Июльских листьев злая пена.

Весь мир в них тонет по колено.

В них нашу молодость и стать

Мы узнавали постепенно.

Мы узнавали постепенно,

И чувствовали мы опять,

Что тяжко зеленью дышать,

Что сердце, падкое к изменам,

Не хочет больше изменять.

Ах, сердце человечье, ты ли

Моей доверилось руке?

Тебя как клоуна учили,

Как попугая на шестке.

Тебя учили так и этак,

Забывши радости твои,

Чтоб в костяных трущобах клеток

Ты лживо пело о любви.

Сгибалась человечья выя,

И стороною шла гроза.

Друг другу лгали площадные

Чистосердечные глаза.

Но я смотрел на все без страха, -

Я знал, что в дебрях темноты

О кости черствые с размаху

Припадками дробилось ты.

Я знал, что синий мир не страшен,

Я сладостно мечтал о дне,

Когда не по твоей вине

С тобой глаза и души наши

Останутся наедине.

Тогда в согласье с целым светом

Ты будешь лучше и нежней.

Вот почему я в мире этом

Без памяти люблю людей!

Вот почему в рассветах алых

Я чтил учителей твоих

И смело в губы целовал их,

Не замечая злобы их!

Я утром встал, я слышал пенье

Веселых девушек вдали,

Я видел - в золотой пыли

У юношей глаза цвели

И снова закрывались тенью.

Не скрыть мне то, что в черном дыме

Бежали юноши. Сквозь дым!

И песни пели. И другим

Сулили смерть. И в черном дыме

Рубили саблями слепыми

Глаза фиалковые им.

Мело пороховой порошей,

Большая жатва собрана.

Я счастлив, сердце, -допьяна,

Что мы живем в стране хорошей,

Где зреет труд, а не война.

Война! Она готова сворой

Рвануться на страны жилье.

Вот слово верное мое:

Будь проклят тот певец, который

Поднялся прославлять ее!

Мир тяжким ожиданьем связан.

Но если пушек табуны

Придут топтать поля страны -

Пусть будут те истреблены,

Кто поджигает волчьим глазом

Пороховую тьму войны.

Я призываю вас - пора нам,

Пора, я повторяю, нам

Считать успехи не по ранам -

По веснам, небу и цветам.

Родятся дети постепенно

В прибое. В них иная стать,

И нам нельзя позабывать,

Что сердце, падкое к изменам,

Не может больше изменять.

Я вглядываюсь в мир без страха,

Недаром в нем растут цветы.

Готовое пойти на плаху,

О кости черствые с размаху

Бьет сердце - пленник темноты.

1932 год принёс Павлу первый опыт общения с ГПУ. Вместе с Е. Забелиным, С. Марковым, Л. Мартыновым и другими сибирскими литераторами он был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке литераторов — дело т.н. «Сибирской бригады». Сидя во внутренней тюрьме Лубянки поэт написал стихотворение «Осинник»:

Сначала пробежал осинник,

Потом дубы прошли, потом,

Закутавшись в овчинах синих,

С размаху в бубны грянул гром.

Плясал огонь в глазах сажённых,

А тучи стали на привал,

И дождь на травах обожжённых

Копытами затанцевал.

Стал странен под раскрытым небом

Деревьев пригнутый разбег,

И всё равно как будто не был,

И если был — под этим небом

С землёй сравнялся человек.

В тот раз всё обошлось: Васильев получил условный срок. Другим же поэтам, проходившим по этому делу, повезло меньше. Вероятно, Павлу помогло заступничество Ивана Михайловича Гронского – влиятельного в литературных кругах человека, ответственного редактора «Известий» и председателя оргкомитета Съезда советских писателей. Гронский приходился свояком новой возлюбленной Васильева, ставшей годом позже его второй женой – Елене Александровне Вяловой. Это родство несколько лет служило Павлу защитой от сгущавшихся вокруг его льняной головы туч.

В начале 30-х поэт особенно много работает, уподобляя самого себя каменотёсу. Так называется одно из самых известных его стихотворений:

Пора мне бросить труд неблагодарный -

В тростинку дуть и ударять по струнам;

Скудельное мне тяжко ремесло.

Не вызовусь увеселять народ!

Народ равнинный пестовал меня

Для краснобайства, голубиных гульбищ,

Сзывать дожди и прославлять зерно.

Я вспоминаю отческие пашни,

Луну в озерах и цветы на юбках

У наших женщин, первого коня,

Которого я разукрасил в мыло.

Он яблоки катал под красной кожей,

Свирепый, ржал, откапывал клубы

Песка и ветра. А меня учили

Беспутный хмель, ременная коса.

Сплетенная отцовскими руками.

И гармонист, перекрутив рукав,

С рязанской птахой пестрою в ладонях

Пошатывался, гибнул на ладах

Летел верхом на бочке, пьяным падал

И просыпался с милою в овсах!..

Пора мне бросить труд неблагодарный...

Я, полоненный, схваченный, мальчишкой

Стал здесь учен и к камню привыкал.

Барышникам я приносил удачу.

Здесь горожанки эти узкогруды,

Им нравится, что я скуласт и желт.

В тростинку дуть и ударять по струнам?

Скудельное мне тяжко ремесло.

Нет, я окреп, чтоб стать каменотесом,

Искусником и мастером вдвойне.

Еще хочу я превзойти себя,

Чтоб в камне снова просыпались души,

Которые кричали в нем тогда,

Когда я был и свеж и простодушен.

Теперь, увы, я падок до хвалы,

Сам у себя я молодость ворую.

Дареная - она бы возвратилась,

Но проданная - нет! Я получу

Барыш презренный - это ли награда?

Скудельное мне тяжко ремесло.

Заброшу скоро труд неблагодарный -

Опаснейший я выберу, и пусть

Погибну незаконно - за работой.

И, может быть, я берег отыщу,

Где привыкал к веселью и разгулу,

Где первый раз увидел облака.

Тогда сурово я, каменотес,

Отцу могильный вытешу подарок:

Коня, копытом вставшего на бочку,

С могучей шеей, глазом наливным.

Но кто владеет этою рукой,

Кто приказал мне жизнь увековечить

Прекраснейшую, выспренною, мной

Не виданной, наверно, никогда?

Ты тяжела, судьба каменотеса.

Елена Александровна вспоминала в одном из писем: «К своим стихам Павел относился весьма самокритично, никогда он не был влюблен в них и не кичился своим талантом, которого отнять у него нельзя. Правда, некоторым своим произведениям он отдавал должное, как-то «Стихи в честь Натальи», «Иртыш», «В черном небе волчья проседь», «Соляной бунт» и ряд других. Помню такой случай: это был год 1933 или 34-й. В ГИХЛе у него был договор на книгу лирики. Присланы гранки. Павел с жаром принялся за читку. А через несколько дней эти гранки нашла глубоко засунутыми в письменный стол. Когда вернулся Павел, я спросила: «Почему ты не проверяешь гранки, ведь скоро срок сдачи?». Павел пристально посмотрел на меня и, немного помедлив, произнес: «А я не собираюсь выпускать книгу». «Как?». «Да так, рано ей еще выходить в свет, все это не то, что могу дать, выпущу ее тогда, когда каждое стихотворение будет достойно одно другому, пусть хоть годы пройдут». На этом разговор и кончился.

Позднее, в том же ГИХЛе, в конце 1936 года все же должна была выйти книга, называлась она «Путь на Семиге», но так и не вышла из-за ареста Павла. При жизни поэта отдельным издание вышла только поэма «Соляной бунт». А в те годы, когда имя его было известно не только в столице, а далеко и за пределами ее, разве он не мог издавать сборники? Конечно мог, только слишком требовательно относился к своим произведениям, а Вы пишете о его самовлюбленности и о кичливости таланта.

Нежно, трогательно и бережно относился Павел к поэзии Есенина. Об этом говорят строки из стихотворения «Другу-поэту» (Василию Наседкину, мужу Кати Есениной):

Как здоровье дочери и сына,

Как живет жена Екатерина,

Князя песни русския сестра?..

Подражал ли он Есенину? Возможно в ранних стихотворениях, но это подражание, или вернее, влияние было недолгим. Вскоре в творчестве Васильева зазвучало свое яркое, своеобразное, сочное, стремительное счастливое воображение, без которого, как говорил Борис Пастернак, не может быть большой поэзии. А если о некоторых стихах Есенина Павел отзывался не всегда «доброжелательно», нет ничего удивительного, разве все произведения Есенина безупречны, такие высказывания Павла говорят только о том, как он требовательно относился к творчеству, как своему, так и других.

За все время, за все те годы, когда была рядом с Васильевым, я бессчетное количество раз слушала его читку, где бы он ни читал. Не помню ни разу, что б он читал по бумажке, даже большие куски из поэм. А ведь, как известно, в юности память крепче, так что не могу представить Павла с бумажкой в руках, тем более тогда-то его литературное богатство в объеме было невелико».

«...О том, какие стихи Павел любил больше всех, сказать трудно, - писала она в другом письме, - каждое свое произведение он долго вынашивал. Прежде чем написать «Соляной бунт», он долго собирал материалы, для этого мы года два подряд ездили в Сибирь. В основе этого произведения было освободительное национальное восстание казахов в 1916 году. Оно к концу года было подавлено во всех областях, кроме Тургайской. Павел безгранично любил этот народ — забитый, загнанный во время царизма, о чем говорят все его произведения, посвященные этому краю.

Помню лето 1933 года. Мы плыли по Иртышу. Пароход подходил к пристани «Ермак». Была глубокая ночь. Мы стояли на палубе. Сброшены сходни, несколько досок, соединяющих берег с пароходом. Черная густая вода неподвижна. Сошло на берег несколько человек. И вдруг откуда-то из тьмы выскочила маленькая лошаденка с седоком казахом в остроконечной шапке-малахае. Покрутился по берегу и также стремительно, во весь опор, взобрался на кручу берега и скрылся во тьме. И тут мне Павел рассказал историю этого края, которую, правда, я уже знала. Рассказал о притеснении этого униженного народа и об их попытках завоевать себе свободу.

А «Принц Фома» и «Песня о гибели казачьего войска» — эпохи гражданской войны, или «Христолюбовские ситцы» — период индустриализации, я, например, очень люблю «Синицын и К». А «Кулаки» — яркое отражение коллективизации. Нет, право, я затрудняюсь сказать, какие из своих стихов Павел любил больше...».

1933 год стал пиком поэтической славы Васильева. В трех номерах «Нового мира» за 1933 год (№№ 5, 9, 11) была напечатана его поэма «Соляной бунт», его стихи публиковались в центральных газетах и журналах, его имя было у всех на слуху. «В начале тридцатых годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в своё время, раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и Маяковский. Он был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара, и безмерно много обещал… У него было то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы», - писал о нём Борис Пастернак.

О встрече Пастернака и Васильева в редакции «Нового мира» вспоминал Лев Озеров: «…В присутствии Бориса Пастернака происходило самое лучшее из чтений – неподготовленное, импровизированное… Но не случайность была во встрече талантов. Борис Пастернак откровенно ликовал, щедро приветствовал и каждую взрывчатую фразу сопровождал гудением…»

Очевидцы описывают случай, когда на вечере поэзии в Доме литераторов Пастернак должен был выступать после Васильева. Павел читал «Стихи в честь Натальи» и был встречен такими овациями, что Борис Леонидович, выйдя на сцену, вдруг объявил: «Ну, после Павла Васильева мне здесь делать нечего!», повернулся и ушел.

Дочь Павла Васильева, Наталья, рассказывала о встрече с Пастернаком в Переделкино в 1956 году, где она, тогда студентка МАИ, жила у тетки. В том году в августовском номере журнала «Октябрь» была опубликована поэма Васильева «Христолюбовские ситцы». Борис Леонидович, встретив Наталью на тропинке в Переделкино, схватил ее за руки: «Наташенька, я всю ночь читал стихи твоего отца и плакал…».

Николай Клюев называл Васильева своей первой радостью — после Есенина, «нечаянной радостью русской поэзии». Совсем еще юному поэту посвящено стихотворение Клюева «Я человек, рожденный не в боях…». В 1932 году Клюев посвятил Павлу такие строки: «…Полыни сноп, степное юдо,/ Полуказак, полукентавр,/ в чьей песне бранный гром литавр,/ Багдадский шелк и перлы грудой,/ Васильев, — омоль с Иртыша…».

В августе 1935 года в Воронеже Сергей Рудаков запишет слова Мандельштама, увы, так и не дошедшие до Павла: «В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и Павел Васильев»…

В «Новом мире», по словам Озерова, Павла Васильева «любили и обожали, прежде всего редактор журнала Иван Гронский. Тогда в этой редакции можно было увидеть всех членов редколлегии и знатных авторов одновременно: работающих, советующихся, беседующих, дружелюбно встречающих… Павел Васильев в любую минуту мог придти в редакцию, прочитать новые строки, посоветоваться».

Дом Гронских в те годы был одним из центров московской литературной жизни. Елена Александровна вспоминала: «Гронский Иван Михайлович, бывший ответственный редактор газеты «Известия», редактор журнала «Новый мир», председатель оргкомитета Союза писателей. Человек благожелательный и гостеприимный, редкий вечер, когда в их доме не бывало кого-либо из старых, добрых друзей или знакомых. Жена Ивана Михайловича Лидия Александровна — моя сестра. Жили они тогда на Палихе, дом 7/9 в трехкомнатной квартире. В конце 1930 года или в начале 1931 их семья переехала в Дом правительства на улице Серафимовича, дом 2. Квартира большая, в ней могло собираться довольно большое общество, человек до 30, иногда и более. Редкий вечер, чтобы кто-нибудь не зашел. Люди интересные, примечательные, с известными именами. Вечер проходил дружно, весело. Все чувствовали себя легко и свободно в этом гостеприимном доме. Пели, играли на пианино, рассказывали всевозможные истории, читали стихи. Нередко сюда приходили два старейших литератора — писатель Андрей Белый и поэт С.М. Городецкий, он бывал со своей красавицей-женой. Бывали члены ЦК — это А.И. Микоян, А.И. Стецкий. И частым гостем, нет — не гостем, а желанным человеком в этом доме был В.В. Куйбышев, которого с И.М. Гронским связывала многолетняя, крепкая дружба. Из певцов бывали В.С. Сварог, прекрасный певец и гитарист, певцы Большого театра — Жадан, И.С. Козловский, прекрасная певица А.В. Нежданова, ее муж Н.С. Голованов — дирижер Большого театра. Известная заслуженная балерина Большого театра В.В. Кригер, она часто приходила вместе с известным всему миру летчиком, спасавшим экспедицию Нобиле — Б.Г. Чухновским. Из писателей — А.С. Новиков-Прибой, Г. Серебрякова, Л. Сейфуллина. Из художников — И.И. Бродский, П.А. Радимов, он же и поэт. Из поэтов — П. Васильев, Б. Корнилов, Г. Санников».

Другим литературным центром той поры был «Лидочкин салон» - квартира Лидии Сейфуллиной и Валериана Правдухина. Часто бывавший в нём Ефим Пермитин вспоминал о встрече с Васильевым: «Непринужденней всех держался озорной, монгольски скуластый, с раскосыми, широко расставленными прекрасными синими глазами, пышноволосый баловень женщин, прозванный друзьями «Ванька Ключник», поэт Павел Васильев».

Признание и любовь друзей, однако, нисколько не избавляла Васильева от шквала критики. Ещё в 1927 году поэт ответил всем своим «доброхотам» стихотворением «Письмо»:

По указке петь не буду сроду, -

Лучше уж навеки замолчать.

Не хочу, чтобы какой-то Родов

Мне указывал, про что писать.

Чудаки! Заставить ли поэта,

Если он – действительно поэт,

Петь по тезисам и по анкетам,

Петь от тезисов и от анкет.

В 1999 году в архивах ФСБ была обнаружена докладная записка начальника Секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД Г.А. Молчанова на имя наркома внутренних дел Г.Г. Ягоды, датированная 5 февраля 1935 года. В ней говорилось о том, что поэт Павел Васильев отнюдь не оставил своих «антисоветских настроений», и в качестве иллюстрации приводилось нигде не опубликованное и добытое «оперативным путем» его стихотворение «контрреволюционного характера»:

Неужель правители не знают,

Принимая гордость за вражду,

Что пенькой поэта пеленают,

Руки ему крутят на беду.

Неужель им вовсе нету дела,

Что давно уж выцвели слова,

Воронью на радость потускнела

Песни золотая булава.

Песнь моя! Ты кровью покормила

Всех врагов. В присутствии твоём

Принимаю звание громилы,

Если рокот гуслей — это гром.

Г.Г. Ягода наложил свою резолюцию: «Надо подсобрать ещё несколько стихотворений»…

Как и другие крестьянские поэты, Васильев тяжело переживал варварский погром русской деревни, устроенный большевиками. Тема раскулачивания нашла отражение в поэме «Кулаки», а также в эпическом стихотворении «Тройка»:

Вновь на снегах, от бурь покатых,

В колючих бусах из репья,

Ты на ногах своих лохматых

Переступаешь вдаль, храпя,

И кажешь, морды в пенных розах, -

Кто смог, сбираясь в дальний путь,

К саням - на тесаных березах

Такую силу притянуть?

Но даже стрекот сбруй сорочий

Закован в обруч ледяной.

Ты медлишь, вдаль вперяя очи,

Дыша соломой и слюной.

И коренник, как баня, дышит,

Щекою к поводам припав,

Он ухом водит, будто слышит,

Как рядом в горне бьют хозяв;

Стальными блещет каблуками

И белозубый скалит рот,

И харя с красными белками,

Цыганская, от злобы ржет.

В его глазах костры косые,

В нем зверья стать и зверья прыть,

К такому можно пол-России

Тачанкой гиблой прицепить!

И пристяжные! Отступая,

Одна стоит на месте вскачь,

Другая, рыжая и злая,

Вся в красный согнута калач.

Одна - из меченых и ражих,

Другая - краденая, знать, -

Татарская княжна да б...., -

Кто выдумал хмельных лошажьих

Разгульных девок запрягать?

Ресниц декабрьское сиянье

И бабий запах пьяных кож,

Ведро серебряного ржанья -

Подставишь к мордам - наберешь.

Но вот сундук в обивке медной

На сани ставят. Веселей!

И чьи-то руки в миг последний

С цепей спускают кобелей.

И коренник, во всю кобенясь,

Под тенью длинного бича,

Выходит в поле, подбоченясь,

Приплясывая и хохоча.

Рванулись. И - деревня сбита,

Пристяжка мечет, а вожак,

Вонзая в быстроту копыта.

Полмира тащит на вожжах!

В какой-то степени принимая правила новой жизни, требования эпохи индустриализации, поэт оставался неизменно верен своей теме, своему особому чувству родной страны, её души и судьбы, своей собственной ноте, не дающей фальши.

Далекий край, нежданно проблесни

Студеным паром первой полыньи,

Июньским лугом, песней на привале,

Чтоб родины далекие огни

Навстречу мне, затосковав, бежали.

Давайте вспомним и споем, друзья,

Те горестные песни расставанья,

Которые ни позабыть нельзя,

Ни затушить, как юности сиянье.

Друзья, давайте вспомним про дела,

Про шалости веселых и безусых.

Споем, споем, чтоб песня нас зажгла,

Чтоб павой песня по полу прошла,

Вся в ярых лентах, в росшивах и в бусах,

Чтоб стукнула на счастье каблуком

И, побледнев, в окошке загрустила

По-старому. И, всё равно о ком,

Чтоб пела в трубах, кровью и ледком

Оттаивала песенная сила.

Есть в наших песнях старая тоска

Солдатских жен, и пахарей, и пьяниц,

Пожаров шум и перезвон песка,

Комарий стон, что тоньше волоска,

И сговор птиц, и девушек румянец,

Любовей, дружбы и людей разброд.

Пускай нас снова песня заберет -

Разлук не видно, не было печали.

В последний раз затеем хоровод

Вокруг того, что молодостью звали.

По-разному нам было петь дано,

Певучий дом наш оскудел, как улей,

Не одному заказаны давно

Дороги к песне шашкой или пулей,

Не нам глаза печалить дотемна,

Мы их помянем, ладно. Выпьем, что ли!

Найти башку, потерянную в поле,

И зачерпнуть башкою той вина.

Приятель мой, затихни и взгляни:

Стоят березы в нищенской одежде,

Каленый глаз, мельканье головни, -

То набегают родины огни

Прибоями, как набегали прежде.

Ты расскажи мне, молодость, почто ж

Мы странную испытываем дрожь,

Родных дорог развертывая свиток,

И почему там даже воздух схож

С дыханьем матерей полузабытых?

И отступили гиблые леса,

И свет в окне раскрытом не затем ли,

Чтоб смолк суровый шепот колеса?

И то ли свет, и то ли горсть овса

Летит во тьме, не падая на землю.

Решайся же не протянуть руки.

Там за окном в удушные платки

Сестра твоя закутывает плечи,

Так, значит, крепко детство на замки

Запрятывает сердце человечье.

Запрятывает (прошлая теплынь!

Сады и ветер) сердце (а калитка

Распахнута). О, хищная полынь,

Бегущая наперерез кибитке!

(…)

И да простится автору, что он

Подслушивал, как память шепчет это.

Он сам был в Настю по уши влюблен,

В рассвет озябший, в травяное лето,

В кувшин с колодезною темью и

В большое небо родины, в побаски

(В тех тальниковых дудках, помяни,

Древесные дудели соловьи

С полуночи до журавлиной пляски).

Пусть будет трижды мой расценщик прав,

Что нам теперь не до июньских трав

И что герою моему приличней

О тракторах припомнить в этот час.

Ведь было бы во много раз привычней,

Ведь было бы спокойней в сотню раз.

Но больше, чем страною всей, давно

Машин уборочных и посевных и разных

В стихах кудрявых, строчкой и бессвязных,

Поэтами уже произведено.

Я полон уваженья к тракторам,

Они нас за волосы к свету тянут,

Как те овсы, что вслед за ними встанут,

Они теперь необходимы нам.

Я сам давно у трактора учусь

И, если надо, плугом прицеплюсь,

Чтоб лемеха стальными лебедями

Проплыли в черноземе наших дней,

Но гул машин и теплый храп коней

По-разному овладевают нами.

Пускай же сын мой будущий прочтет,

Что здесь, в стране машины и колхоза,

В стране войны - был птичий перелет,

В моей стране существовали грозы.

«Он поэт, он бьётся за свою творческую свободу!» - восторженно говорил о Павле поэт Николай Асеев. Но свобода поэта, как известно, оплачивается самой высокой ставкой…

Как и 20-е годы, начало 30-х проходило под знаком борьбы против «антисемитизма» и «русского шовинизма». Выступления на Съездах и всевозможных заседаниях, газетные передовицы так и пестрели соответствующими лозунгами, призывами и обличениями. Литературовед Лидия Гинзбург писала в дневнике в 1926 году: «У нас сейчас допускаются всяческие национальные чувства, за исключением великороссийских. Даже еврейский национализм, разбитый революцией в лице сионистов и еврейских меньшевиков, начинает теперь возрождаться… Это имеет свой хоть и не логический, но исторический смысл: великорусский национализм слишком связан с идеологией контрреволюции (патриотизм), но это жестоко оскорбляет нас в нашей преданности русской культуре». В 1929 году на XVI съезде ВКП(б) в качестве главных угроз социалистическому строительству отмечались опасность национализма, «великодержавный уклон», «стремление отживающих классов ранее великорусской нации вернуть себе утраченные привилегии».

Под эту-то кампанию и угодил Павел Васильев. Однажды, встретив во дворике ВРЛУ младшего друга, студента и поэта Сергея Поделкова, Павел обнял и троекратно поцеловал его.

- За что он тебя так? - спросили Поделкова стоявшие поблизости Евгений Долматовский и Маргарита Алигер.

- За то, что он мой друг, талантливый русский поэт! - ответил Павел.

- Ну, погоди! - прошипела Алигер и немедленно привела завуча Зою Тимофеевну.

- Бандит, - напустилась та на Павла, - вон, фашист! Посадить тебя, арийца, мало! Расстрелять тебя, расиста, мало!

Васильев не сдержался и, обозвав «педагога» непечатным словом, легонько оттолкнул её от себя. Разъярённая интернационалистка по тревоге подняла ректорат и коллектив ВРЛУ. Поделкова исключили из института после того, как на собрании Алигер обвинила его в нелюбви к Сталину, комсомолу, советским поэтам.

Следующий инцидент произошёл в Клубе литераторов, куда Павел зашёл с земляком Макаровым. Молодым людям захотелось потанцевать, и Васильев обратился за разрешением к директору Эфросу:

- Потанцевать можно «русскую барыню»?

- Шовинист! - отрубил Эфрос.

- Можно?

- Черносотенец, белогвардеец!

- Белогвардейцу в тысяча девятьсот семнадцатом было семь!..

- Ты меня за нос не проведешь! - закричал Эфрос.

- Проведу! - ответил Павел и, проворно схватив директора за нос, неторопливо повел его по круглому залу.

Примерно с начала 1933 года травля поэта неуклонно набирает обороты. «Певец кондового казачества», «осколок кулачья», «мнимый талант», «хулиган фашистского пошиба» — это всё он, Павел Васильев. Его поэму «Песня о гибели казачьего войска» критики и спустя много лет после убийства поэта называли вещью, пронизанной сочувствием к белогвардейщине. В пример приводились строки, вложенные автором в уста кулацкого сына: «Што за нова власть така – раздела и разула,/ Еще живы пока в станицах есаулы!».

С трибуны Первого съезда писателей А. Безыменский разъяснял делегатам: «Стихи П. Васильева в большинстве своем поднимают и красочно живописуют образы кулаков, что особенно выделяется при явном худосочии образов людей из нашего лагеря. Неубедительная ругань по адресу кулака больше напоминает попрек. А сами образы симпатичны из-за дикой силы, которой автор их наделяет».

Главный же удар по поэту был нанесён Максимом Горьким. Одновременно две центральные и две «литературные» газеты опубликовали 14 июня 1934 года первую часть его большой статьи под названием «Литературные забавы», в которой говорилось:

«Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, — другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой мужицкой силищей» и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно «взирают» на порчу литературных нравов, на отравление молодёжи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа»«.

Далее «буревестник» с сочувствием процитировал письмо-донос некоего неназванного им «партийца», в котором тот указывал:

«Несомненны чуждые влияния на самую талантливую часть литературной молодёжи. Конкретно: на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова всё более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг. Но известно, что со Смеляковым, Долматовским и некоторыми другими молодыми поэтами Васильев дружен, и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюблённости, и поведение Смелякова всё менее и менее становится комсомольским. (…)

О Смелякове мы говорили. А вот - Васильев Павел, он бьёт жену, пьянствует. Многое мной в отношении к нему проверяется, хотя облик его и ясен. Я пробовал поговорить с ним по поводу его отношении к жене.

- Она меня любит, а я её разлюбил… Удивляются все - она хорошенькая… А вот я её разлюбил…

Развинченные жесты, поступки и мысли двадцатилетнего неврастеника, тон наигранный, театральный».

К травле готовно подключились видные «критики». Бывший эмигрант князь Святополк-Мирский в своей статье «Вопросы поэзии», прямо следуя указаниям Горького, клеймил «открыто кулацкого поэта» П. Васильева. Автор с возмущением писал о «некультурности молодых поэтов» и «буйных гнусностях П. Васильева»: «…Когда вся страна охвачена мощным порывом борьбы за культуру, нельзя допустить превращения молодой поэтической среды в какой-то уродливый островок…». В статье «Стихи 1934 года» Святополк-Мирский указывал: ««Героем» первой половины прошлого года в поэзии был Павел Васильев. Знаменитость этого поэта – печальный эпизод в истории нашей литературной жизни… Увлечение Васильевым было обусловлено пережитками того же вкуса, который прежде удовлетворялся оперным «стиль рюс» Ал. Толстого… Стиль этот модернизировался и, так сказать, «демократизировался» — боярина заменил кулак».

Немало отметился в кампании и Корнелий Зелинский, коего Марина Цветаева в дневнике коротко аттестовала «сволочью». Свой взгляд на творчество Васильева он высказал ещё раньше, на вечере поэта в 1933 году: «Можно, конечно, сказать Васильеву, что он талантлив… Я думаю, что нам сегодня нужно попытаться (и для него, и для себя) разобраться по существу, что же его поэзия в целом собой представляет». Критик быстро «разобрался», что стоит за поэзией Васильева: «за ней стоит богатая казацкая деревня, богатый сибирский кулак». Зелинский, сравнивая Васильева с «упадочным» Есениным, определил, что Павел — поэт «большого оптимистического напора», но только оптимизм этот не «оптимизм пролетарской страны»! «Я думаю, - продолжал Зелинский, - что это оптимизм образного порядка, который идет от восхищения перед «сытой деревней» с лебедиными подушками, грудастыми бабами и коваными сундуками». Вывод был категоричен: «…В нашей стране для такой поэзии нет будущего».

Сергей Поделков с горечью писал: «…чем сильнее рос его талант, чем более удачно развивалось его могучее дарование, тем страшнее бесновались неумолимые, откровенные и скрытые враги, тем ожесточеннее они писали М. Горькому фальшивые, выдуманные письма, подлые доносы в НКВД и озверелые памфлеты в редакции газет, называя поэта - по меньшей мере - «осколком кулачья» и фашистом. Люди, которые беззастенчиво хулили его стихи и поэмы, или не читали его произведений, или лукаво заранее облыгали их. Больше того, приглашали в гости поэта и исподтишка, постепенно поносили его творчество, доводя ссору до скандала, и валили всякую гадость на него, и обвиняли поэта во всех прегрешениях, которых он не совершал. Следователь, занимавшийся реабилитацией Павла Васильева, сказал, поднимая огромную папку бумаг: «Здесь половина доносов различных лиц, писателей и просто доносчиков». Страшны и свирепы подметные письма!»

Последней каплей стала драка Павла с Джеком Алтаузеном. В ту пору Васильев был сильно увлечён поэтессой Натальей Кончаловской, которой посвятил стихотворения «К Наталье». Поэт Алтаузен в присутствии Павла позволил себе насмехаться над этими стихами и оскорбить саму Наталью грубым словом. Само собой, Васильев защитил свою спутницу от хама, как и подобало мужчине.

А свора уже ждала…

И 24 мая 1935 года в «Правде» появилось открытое письмо, гласившее:

«В течение последних лет в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления аморально-богемских или политически-реакционных выступлений и поступков были связаны с именем поэта Павла Васильева…

Последние факты особенно разительны. Павел Васильев устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисемисткими и антисоветскими выкриками и угрозами расправы по адресу Асеева и других советских поэтов. Этот факт подтверждает, что Васильев уже давно прошел расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма…

Мы считаем, что необходимо принять решительные меры против хулигана Васильева, показав тем самым, что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдет безнаказанным».

Под письмом стояло 20 подписей: Безыменский, Зелинский, Корнилов, Инбер, Асеев, Уткин, Кирсанов, Сурков, Жаров, Прокофьев и др. Однако, уже в наши дни директор павлодарского Дома-музея Павла Васильева Любовь Кашина обнаружила в фонде А. Безыменского (который и был автором письма) в РГАЛИ оригинал этого «документа эпохи». Под ним стоят подписи только пяти человек. Видимо, согласие остальных было получено по телефону, а, возможно, кто-то и не знал о том, что он «подписал» очередную коллективную подлость.

Вероятно, этим обусловлен тот факт, что Павел нисколько не обиделся тогда на своего друга Асеева и годом позже написал ему из Салехарда сердечное письмо: «Как видите, не могу удержаться от того, чтобы не послать Вам и Ксане мои приветы и низкие поклоны. Я страшно Вас люблю и часто вспоминаю. Пробуду на Севере аж до самой зимы. О Москве, покамест, слава богу, не скучаю. Как здесь хорошо и одиноко! А люди, люди! Вот уж подлинные богатыри — не мы. За несколько недель здешняя спокойная и серьезная жизнь вдохнула в меня новые силы, здоровье и многие надежды! Месяца через полтора увидимся, и я вновь с бо-о-льшущим удовольствием пожму Вашу хорошую золотую руку».

Павел Васильев был исключён из Союза писателей. 15 июля 1935 года состоялся суд, по решению которого поэта этапировали отбывать срок в рязанскую тюрьму.

После оглашения приговора, Васильев написал пронзительное стихотворение под названием «Прощание с друзьями»:

Друзья, простите за все - в чем был виноват,

Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.

Ваши руки стаями на меня летят -

Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные -

С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца.

Есть такое хорошее слово - родных,

От него и горюется, и плачется, и поется.

А я его оттаивал и дышал на него,

Я в него вслушивался. И не знал я сладу с ним.

Вы обо мне забудете, -забудьте! Ничего,

Вспомню я о вас, дорогие, мои, радостно.

Так бывает на свете - то ли зашумит рожь,

То ли песню за рекой заслышишь, и верится,

Верится, как собаке, а во что - не поймешь,

Грустное и тяжелое бьется сердце.

Помашите мне платочком, за горесть мою,

За то, что смеялся, покуль полыни запах...

Не растет цветов в том дальнем, суровом краю,

Только сосны покачиваются на птичьих лапах.

На далеком, милом Севере меня ждут,

Обходят дозором высокие ограды,

Зажигают огни, избы метут,

Собираются гостя дорогого встретить как надо.

А как его надо - надо его весело:

Без песен, без смеха, чтоб ти-ихо было,

Чтобы только полено в печи потрескивало,

А потом бы его полымем надвое разбило.

Чтобы затейные начались беседы...

Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны.

Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, я еду

Собирать тяжелые слезы страны.

А меня обступят там, качая головами,

Подпершись в бока, на бородах снег.

«Ты зачем, бедовый, бедуешь с нами,

Нет ли нам помилования, человек?»

Я же им отвечу всей душой:

«Хорошо в стране нашей, - нет ни грязи, ни сырости,

До того, ребятушки, хорошо!

Дети-то какими крепкими выросли.

Ой и долог путь к человеку, люди,

Но страна вся в зелени - по колени травы.

Будет вам помилование, люди, будет,

Про меня ж, бедового, спойте вы...»

Елена Александровна вспоминала: «В Рязань к Павлу я ездила почти каждую неделю. Не знаю, чем было вызвано подобное расположение, но начальник тюрьмы был со мной крайне любезен. Он не только смотрел сквозь пальцы на мои частые и долгие свидания с заключённым мужем, он снабжал Павла бумагой и карандашами – давал возможность писать стихи… Удивительно, но в тюрьме, где даже у самого жизнерадостного человека оптимизма заметно убавляется (в этом мне пришлось убедиться на собственном опыте), Павел пишет поэму «Принц Фома» — лёгким пушкинским слогом, полную юмора и иронии… Павла совершенно неожиданно для меня освободили весной 1936 года».

Освобождение, к несчастью, оказалось недолгим. Поэт успел опубликовать в «Новом мире» «Принца Фому» и поэму «Кулаки», а затем наступила развязка. В недрах НКВД было сфабриковано «дело террористической группы среди писателей, связанной с контрреволюционной организацией правых», целью которой была подготовка террористического акта в отношении лично товарища Сталина и других видных партийцев. Согласно версии «следствия», убить Вождя должен был никто иной, как Павел Васильев…

Надо заметить, что своей ненависти к «чудесному грузину» поэт не скрывал. По свидетельствам очевидцев, Осип Мандельштам, с которым Васильев познакомился у Сергея Клычкова в Нащокинском переулке в Москве, заливался высоким смешком, слушая, как Павел читает гекзаметры: «Ныне, о, муза, воспой Джугашвили, сукина сына. / Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело. / Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием к власти пробрался. / Ну что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне, семинарист неразумный…». Эти стихи Павел читал в присутствии друзей-литераторов вполне открыто, и свидетельствовать об этом мог каждый из них.

В 1936 году на экраны СССР вышел фильм «Партийный билет», в котором Васильев стал прообразом главного героя — «шпиона», «диверсанта» и «врага народа».

Весь этот год Васильев ожидал ареста, явно предчувствуя скорый трагический исход. Это предчувствие сквозит в стихах, посвящённых матери:

Но вот наступает ночь, —

Когда

Была еще такая ж вторая,

Также умевшая

Звезды толочь?

Может быть, вспомню ее, умирая.

Да, это ночь!

Ночь!..

Спи, моя мама.

Также тебя —

Живу любя.

Видишь расщелины,

Волчьи ямы...

Субботу 6 февраля 1937 года Васильев с женой проводили в гостях у друзей. Павел ненадолго отлучился на Арбат, в парикмахерскую, побриться. Назад он уже не вернулся: на выходе из парикмахерской его поджидала машина… Елена Вялова вспоминала: «Поздно ночью ко мне пришли с обыском. Перерыли всё в нашей тринадцатиметровой комнатке — стол, тумбочку, шкаф, полки… Забрали со стола незаконченные рукописи, всё неопубликованное из ящиков стола, несколько книг и журналов с напечатанными стихотворениями Васильева, все фотографии, письма. Перерыв всё, ушли. Оставшись одна в комнате, я опустилась на стул, бессмысленно глядя на разбросанные по комнате вещи. На другой день пошла в МУР узнать, где находится Васильев и по каким обстоятельствам он задержан. Начались мои бесконечные хождения по соответствующим учреждениям, прокуратурам, разным справочным бюро, всюду, где я могла бы узнать о судьбе Васильева…»

Имена «заговорщиков» составили длинный список: Клюев, Забелин, Карпов, Макаров, Артем Веселый, Никифоров, Новиков-Прибой, Низовой, Сейфуллина, Олеша, Перегудов, Санников, Приблудный, Наседкин… Включили в группу и сына-подростка Сергея Есенина, Юру.

Следователь Илюшенко получал от Васильева признание: «Террористических настроений у меня не было. У меня подчас появлялись национал-шовинистические настроения. Я умалял роль и значение национальных меньшинств». Илюшенко, будучи человеком ещё не лишённым остатков совести, оставлял поэту шанс, уча признаться, но посветлее охарактеризовать свои «преступления», чтобы Васильев пошёл «по этапу» не как террорист, а как шовинист. Без расстрела и пыток. Уже в 1956 году Илюшенко вспоминал, что, понимая невиновность Павла, попытался вывести его из-под расстрела. Но его самого за это не только «ушли», но, позднее, и посадили, правда, по иному «делу». Ильюшенко смог сохранить последнее стихотворение, написанное Васильевым на Лубянке:

Снегири взлетают красногруды…

Скоро ль, скоро ль на беду мою

Я увижу волчьи изумруды

В нелюдимом, северном краю.

Будем мы печальны, одиноки

И пахучи, словно дикий мёд.

Незаметно все приблизит сроки,

Седина нам кудри обовьёт.

Я скажу тогда тебе, подруга:

«Дни летят, как по ветру листьё,

Хорошо, что мы нашли друг друга,

В прежней жизни потерявши всё…»

Вместо слишком честного Илюшенко дело передали следователю Павловскому, и уж он добился всех тех «признаний», каких требовало начальство. Павел признавался, что собирался убить не только Сталина, но и Молотова, Кагановича, Ворошилова, Ежова. Павловский, по воспоминаниям Илюшенко, хвастался: не беру «Дело», если там нет двух шпионов иностранных разведок и тридцати участников, клиентов, врагов народа, выросших у нас под боком. Подвизались в «деле» и другие палачи: Заблогрит, Литвин, Свикин, Журбенко, Якубович, Аленцев…

На допросах Васильев был подвергнут жестоким пыткам. Литератор Иванов-Разумник, находившийся в заключении в те же годы, вспоминал: «…Нам суждено было стать свидетелями, а многим и страдательными участниками ряда ничем не прикрытых пыток: ими, по приказу свыше, ознаменовал себя «ежовский набор» следователей.

Впрочем, должен сразу оговориться: пыток в буквальном смысле — в средневековом смысле — не было. Были главным образом «простые избиения». Где, однако, провести грань между «простым избиением» и пыткой? Если человека бьют в течение ряда часов (с перерывами) резиновыми палками и потом замертво приносят в камеру — пытка это или нет? Если после этого у него целую неделю вместо мочи идет кровь — подвергался он пытке, или нет? Если человека с переломленными ребрами уносят от следователя прямо в лазарет — был ли он подвергнут пытке? Если на таком допросе ему переламывают ноги, и он приходит впоследствии из лазарета в камеру на костылях — пытали его или нет? Если в результате избиения поврежден позвоночник так, что человек не в состоянии больше ходить — можно ли назвать это пыткой? Ведь всё это — результаты только «простых избиений»! А если допрашивают человека «конвейером», не дают ему спать в течение семи суток подряд (отравляют его же собственными токсинами!) — какая же это «пытка», раз его даже и пальцем никто не тронул! Или вот еще более утонченные приемы, своего рода «моральные воздействия»: человека валят на пол и вжимают его голову в захарканную плевательницу — где же здесь пытка? А не то — следователь велит допрашиваемому открыть рот и смачно харкает в него как в плевательницу: здесь нет ни пытки, ни даже простого избиения! Или вот: следователь велит допрашиваемому стать на колени и начинает мочиться на его голову — неужели же и это пытка?»

Что пришлось вынести двадцатисемилетнему русскому страдальцу-поэту в подвалах НКВД, мы не узнаем никогда. 15 июля 1937 года, в закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством В.В. Ульриха, «без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей», состоялось скорое разбирательство дела. На другой день поэт Павел Васильев был расстрелян в Лефортовской тюрьме и похоронен в общей могиле «невостребованных прахов» на новом кладбище Донского монастыря в Москве. Вместе с ним был расстрелян и Юра Есенин…

Металась бурей необструганной

Необъяснимая душа

И доставала звезд испуганных,

Забыв о волнах Иртыша.

Все было словно предназначено:

Тоска и слава юных лет

И сходство с тезкою из Гатчины

В неистовстве тревог и бед, - откликнулся на трагическую весть издалека Рюрик Ивнев.

А московский друг Васильева, поэт и писатель Николай Павлович Смирнов, также не избежавший лагерного срока, написал стихотворение-реквием – не только по Павлу, но и по всем умученным в те звериные годы:

В глуши, в тайге, весенней и пахучей,

По лесосекам, тихим и сырым,

Шумят костры: сгорают, тают сучья,

И горько оползает дым…

…Так и мое родное поколенье,

Изломанное в судороге лет,

Уносится в холодный дым забвенья,

Оставив теплый, незабытый след.

Порубочные, горькие остатки,

Обломки прошлого, друзья далеких дней!

Их вспоминать и горестно, и сладко

В глуши, в тайге, веселой от огней.

Как много мертвых! В Польше, на Кубани,

На океанских знойных берегах -

Легли одни… ненужно-гордой данью,

Со словом «Русь» на стынущих губах…

…И здесь, в тайге, где звоном и шипеньем

Бежит огонь, змеисто-золотой, -

Мои ровесники -

обломки поколенья! -

С лопатою, с пилою и киркой…

Дымясь, сгорает ветхое былое,

По лесосекам — шум и голоса.

И льется, льется небо голубое

В усталые соленые глаза.

После расстрела Павла пострадала вся его семья. Отца забрали в 1939 году, отбывал он свой срок в юргинских лагерях. Перед арестом люди часто видели его среди толпы, на базарах и сходках, читающего стихи, главы из поэм сына. Не примирившийся с убийцами Николай Корнилович бранил Сталина и Молотова, приговаривал: «Ах, какого поэта загубили! Ах, какого поэта загубили!..» В 1942 году его судили за что-то повторно и примерно через год расстреляли в Новосибирске. Младшего брата Виктора с фронта отправили в лагерь на 10 лет. Мать, Глафира Матвеевна, была вынуждена выехать из Омска к другому сыну, Льву, в деревню, где он в то время учительствовал, а потом ушёл на фронт и погиб. Вскоре и она умерла. Жена Елена Вялова-Васильева долгое время сидела в Акмолинском лагере «АЛЖИР» — лагере жен изменников Родины.

В 1956 году их всех реабилитировали. Николай Асеев писал в письме в Главную военную прокуратуру во время хлопот Гронского о реабилитации Павла:

«Павел Николаевич Васильев был очень талантливым поэтом, обладавшим незаурядным дарованием изображать людские страсти, природу, обычаи простого населения. При этом он обладал чувством языка в высшей степени яркого, меткого, выходящего из самых глубин народного говора, что придавало его стихам удивительную выразительность и силу.

…Часто давал мне понять, что он именно представитель народной речи, народных вкусов, народных желаний и чаяний…

Характер его был неуравновешенный, быстро переходящий от спокойного состояния к сильному возбуждению. Впечатлительность повышенная, преувеличивающая всё до гигантских размеров. Это свойство поэтического восприятия мира, нередко наблюдаемое у больших поэтов и писателей, например, Гоголь, Достоевский и Рабле…

…Меня он привлекал к себе главным образом той непосредственностью таланта, которая сквозила во всех проявлениях его характера. Даже его выходки и бравады против меня были доказательством его непосредственной заинтересованности в поэзии.

Не знаю, что с ним случилось потом и какими путями пришел он к своему печальному концу. Но всё, что мною здесь изложено, является действительными впечатлениями от моего кратковременного знакомства с П.Н. Васильевым».

«Перечитываю созданное П. Васильевым, и вижу его работающим до изнеможения, - вспоминал Сергей Поделков. - «Мню я быть мастером, затосковав о трудной работе», - писал он. Какая величавая, свободная интонация слышится в этом заветном желании, выраженном древним гекзаметром.

Звание «мастер» он рассматривал, как достижение совершенства в искусстве слова. Он жил в трудное и возбужденное время и, несмотря ни на что, добился этого совершенства. У него нет убогих тропов, унылых и вялых строк, все под током творческой ярости, каждый образ слепящ и рельефен, что доводит силу чувства, рисунок переживания до апогея. Мастер не был привередлив, его щедрое воображение давало возможность думать стихами при любых обстоятельствах - и дома за столом, и в часы прогулок, и в поезде, и даже в седле. Он виртуозно владел словом, много читал, знал мировую историю, литературу, изучал философию.

П. Васильев самозабвенно любил природу, потому и тонко чувствовал и понимал ее. Природа органична в его стихотворениях и поэмах, как уток в любой ткани. Он обожал лошадей, собак, птиц, всякое зверье. Мне доводилось с ним бывать на ипподроме, нет, не ради тотализатора, - мы любовались летящими рысаками, угадывали победителя забегали в конюшни, чтобы провести ладонью от холки до крупа или по лобной проточине. Он видел коней «с ноздрями как розы».

Поэзия Павла Васильева - это бесценный вклад в сокровищницу русской культуры. Все из жизни - и в жизнь. Именно жизнь сияла в помыслах поэта, жизнь - крутая и нежная, бушевавшая, как шторм, в его произведениях.

Однажды он сказал мне: «До тридцати лет буду писать стихи, а потом перейду на прозу - навсегда!» Поэт не дожил до обозначенного возрастного рубежа, он трагически погиб вскоре после того, как ему исполнилось двадцать семь. С той поры прошло полвека, но его мощная поэзия продолжает волновать наши души. И я не могу представить его иным - ни пожилым, ни старым. Роюсь в памяти, как в архиве, перебирая померкшие события, речи, пожухлые озлобленные статьи, в которых все, что бы он ни создавал, объявлялось идейно порочным и враждебным.

Все созданное его гением - блистательно и неповторимо. Какая свежесть, какое чудотворство речи, и не потускнело серебро эпитетов и сплав метафор - они сияют и звучат старинным колокольным русским звоном».

Друзья, простите за все - в чем был виноват,

Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.

Ваши руки стаями на меня летят -

Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные -

С юности, как с девушкой, распрощаться у колодца.

Есть такое хорошее слово -родны я,

От него и горюется, и плачется, и поется.

А я его оттаивал и дышал на него,

Я в него вслушивался. И не знал я сладу с ним.

Вы обо мне забудете, - забудьте! Ничего,

Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно.

Так бывает на свете - то ли зашумит рожь,

То ли песню за рекой заслышишь, и верится,

Верится, как собаке, а во что - не поймешь,

Грустное и тяжелое бьется сердце.

Помашите мне платочками за горесть мою,

За то, что смеялся, покуль полыни запах...

Не растут цветы в том дальнем, суровом краю,

Только сосны покачиваются на птичьих лапах.